| Фалес Милетский | |

|---|---|

| Θαλῆς ὁ Μιλήσιος | |

Фалес Милетский | |

| Дата рождения | 640/624 до н. э. |

| Место рождения | |

| Дата смерти | 548/545 до н. э. |

| Место смерти | Милет |

| Язык(и) произведений | древнегреческий язык |

| Школа/традиция | Милетская школа |

| Направление | Западная философия |

| Период | Древнегреческая философия |

| Основные интересы | философия, математика |

| Значительные идеи | субстанция[1][2], календарь, Теорема Фалеса |

| Испытавшие влияние | Анаксимандр, Анаксимен |

Фале́с (др.-греч. Θαλῆς ὁ Μιλήσιος, 640/624 — 548/545 до н. э.) — древнегреческий философ и математик из Милета (Малая Азия). Представитель ионической натурфилософии и основатель милетской (ионийской) школы, с которой начинается история европейской науки. Традиционно считается основоположником греческой философии (и науки) — он неизменно открывал список «семи мудрецов», заложивших основы греческой культуры и государственности[3].

Факты биографии

Имя Фалеса уже в V веке до н. э. стало нарицательным для мудреца. «Отцом философии» и её «родоначальником» (греч. άρχηγέτης) Фалеса называли уже в древности[4]. О Фалесе упоминает Платон в своем «Государстве» (Rep. 600а)

Фалес был знатного финикийского рода и получил на родине хорошее образование. Собственно милетское происхождение Фалеса ставится под сомнение; сообщают, что его род имел финикийские корни[5] и что в Милете он был пришельцем (на это указывает, например, Геродот, являющийся наиболее древним источником сведений о жизни и деятельности Фалеса[3]).

Сообщается, что Фалес был торговцем и много путешествовал. Некоторое время жил в Египте, в Фивах и Мемфисе, где учился у жрецов, изучал причины наводнений, продемонстрировал способ измерения высоты пирамид. Считается, что именно он «привёз» геометрию из Египта и познакомил с ней греков. Его деятельность привлекла последователей и учеников, которые образовали милетскую (ионийскую) школу, и из которых сегодня наиболее известны Анаксимандр и Анаксимен.

Предание рисует Фалеса не только собственно философом и учёным, но также «тонким дипломатом и мудрым политиком»; Фалес пытался сплотить города Ионии в оборонительный союз против державы Ахеменидов. Сообщается, что Фалес был близким другом милетского тирана Фрасибула; был связан с храмом Аполлона Дидимского, покровителя морской колонизации.

Некоторые источники утверждают, что Фалес жил в одиночестве и сторонился государственных дел; другие — что был женат, имел сына Кибиста; третьи — что, оставаясь холостяком, усыновил сына сестры.

Относительно времени жизни Фалеса существует несколько версий. Наиболее последовательно традиция утверждает, что он родился в период с 35-й по 39-ю олимпиаду, а умер в 58-ю в возрасте 78 или 76 лет, то есть приблизительно с 624 по 548 год до н. э.. Некоторые источники сообщают[источник не указан 3377 дней], что Фалес был известен уже в 7-ю олимпиаду (752—749 годы до н. э.); но в целом время жизни Фалеса сводится на период с 640—624 по 548—545 год до н. э., таким образом, умереть Фалес мог в возрасте от 76 до 95 лет. Сообщается, что умер Фалес, наблюдая за гимнастическими состязаниями, от жары и, скорее всего, давки. Считается, что есть одна точная дата, связанная с его жизнью, — 585 год до н. э., когда в Милете было солнечное затмение, которое он предсказал (по современным вычислениям, затмение произошло 28 мая 585 года до н. э., во время войны между Лидией и Мидией).

Сведения о жизни Фалеса скудны и противоречивы, зачастую носят анекдотический характер.

Упомянутое выше предсказание солнечного затмения (585 год до н. э.) — по-видимому, единственный бесспорный факт из научной деятельности Фалеса Милетского; во всяком случае, сообщается, что именно после этого события Фалес стал известен и знаменит.

Будучи военным инженером на службе у царя Лидии Крёза, Фалес, чтобы облегчить переправу войска, пустил реку Галис по новому руслу. Неподалёку от г. Мител[источник не указан 175 дней] он спроектировал плотину и водоотводный канал и сам руководил их постройкой. Это сооружение значительно понизило уровень воды в Галисе и сделало возможной переправу войск.

Свои деловые качества Фалес доказал, захватив монополию на торговлю оливковым маслом; однако в биографии Фалеса этот факт имеет эпизодический и, скорее всего, «дидактический» характер.

Фалес был сторонником некоего объединения ионийских полисов (наподобие конфедерации, с центром на о. Хиос), как противодействия угрозе со стороны Лидии, а позже и державы Ахеменидов. Причём Фалес в оценке внешних опасностей, видимо, считал угрозу со стороны Персии бо́льшим злом, чем от Лидии; упомянутый эпизод со строительством плотины имел место во время войны Крёза (царя Лидии) с персами. В то же время Фалес выступил против заключения союза милетян с Крёзом, чем спас город после победы Кира (царя Персии).

Сочинения

Сочинения Фалеса не сохранились. Традиция приписывает Фалесу два сочинения: «О солнцеворотах» (Περὶ τροπὴς) и «О равноденствиях» (Περὶ ἰσημερίας); их содержание известно только в передаче более поздних авторов. Сообщается, что всё его наследие составляло всего 200 стихов, написанных гекзаметром. Впрочем, возможно, что Фалес вообще ничего не писал, и всё известное об его учении происходит из вторичных источников. По Фалесу, природа, как живая, так и неживая, обладает движущим началом, которое называется такими именами, как душа и Бог.

Наука

Астрономия

Считается, что Фалес «открыл» для греков созвездие Малой Медведицы как путеводный инструмент; ранее этим созвездием пользовались финикийцы.

Считается, что Фалес первым открыл наклон эклиптики к экватору и провёл на небесной сфере пять кругов: арктический круг, летний тропик, небесный экватор, зимний тропик, антарктический круг. Он научился вычислять время солнцестояний и равноденствий, установил неравность промежутков между ними.

Фалес первым указал, что Луна светит отражённым светом; что затмения Солнца происходят тогда, когда его закрывает Луна. Фалес первым определил угловой размер Луны и Солнца; он нашёл, что размер Солнца составляет 1/720 часть от его кругового пути, а размер Луны — такую же часть от лунного пути. Можно утверждать, что Фалес создал «математический метод» в изучении движения небесных тел.

Фалес ввёл календарь по египетскому образцу (в котором год состоял из 365 дней, делился на 12 месяцев по 30 дней, и пять дней оставались выпадающими).

Геометрия

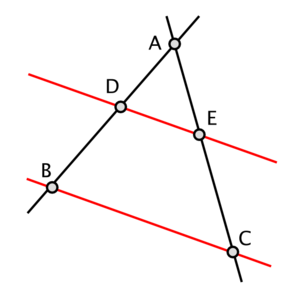

Именем Фалеса названа геометрическая теорема о пропорциональных (равных) отрезках и параллельных прямых.

Считается, что Фалес первым сформулировал и доказал несколько геометрических теорем, а именно:

- вертикальные углы равны;

- имеет место равенство треугольников по одной стороне и двум прилегающим к ней углам;

- углы при основании равнобедренного треугольника равны;

- диаметр делит круг на две равные части;

- вписанный угол, опирающийся на диаметр, является прямым.

Фалес научился определять расстояние от берега до корабля, для чего использовал подобие треугольников[6]. В основе этого способа лежит теорема, названная впоследствии теоремой Фалеса: если параллельные прямые, пересекающие стороны угла, отсекают равные отрезки на одной его стороне, то они отсекают равные отрезки и на другой его стороне.

Легенда рассказывает о том, что Фалес, будучи в Египте, поразил фараона Амасиса тем, что сумел точно установить высоту пирамиды, дождавшись момента, когда длина тени палки становится равной её высоте, и тогда измерил длину тени пирамиды[7][8].

Устройство космоса

Фалес полагал, что всё рождается из воды; всё возникает из воды и в неё превращается. Начало элементов, сущих вещей — вода; начало и конец Вселенной — вода. Всё образуется из воды путём её затвердевания/замерзания, а также испарения; при сгущении вода становится землёй, при испарении становится воздухом. Причина образования/движения — дух (πνευμα), «гнездящийся» в воде.

По замечанию Гераклита-Аллегориста: «Влажное вещество, с лёгкостью преображаясь (собств. „перелепливаясь“) во всевозможные [тела], принимает пёстрое многообразие форм. Испаряющаяся часть его обращается в воздух, а тончайший воздух возгорается в виде эфира. Выпадая в осадок и превращаясь в ил, вода обращается в землю. Поэтому из четверицы элементов Фалес объявил воду наипричиннейшим элементом»[9].

По замечанию Плутарха: «Египтяне говорят, что Солнце и Луна объезжают небо не на колесницах, а на кораблях, намекая на их рождение из влаги и питание влагой. Думают, что и Гомер полагает воду началом и „родителем“ всех вещей, подобно Фалесу научившись у египтян»[10].

Фалес полагал, что Космос — един. Вода и всё, что из неё произошло, не являются мёртвыми, но одушевлены; Космос одушевлён (εμψυχος) и полон божественных сил (δαίμονες). Душа, как активная сила и носитель разумности, причастна божественному [строю вещей]. Природа, как живая, так и неживая, обладает движущим началом (душой, ψυχή).

Фалес представляет душу в виде тонкого эфирного вещества. По замечанию Плутарха: «После него Анахарсис заметил: „Прекрасно полагает Фалес, что во всех важнейших и величайших частях космоса имеется душа, а потому и не стоит удивляться тому, что промыслом Бога совершаются прекраснейшие дела“»[11].

Физика

Фалесу приписываются следующие положения:

- Земля плавает в воде (как кусок дерева, корабль или какое-нибудь другое [тело], которому по природе свойственно держаться на плаву в воде)[12]; землетрясения, вихри и движения звёзд происходят оттого, что всё качается на волнах по причине подвижности воды.

- Земля плавает в воде, а Солнце и другие небесные тела питаются испарениями этой воды.

- Звезды состоят из земли, но при этом раскалены; Солнце — землистого состава [состоит из земли]; Луна — землистого состава [состоит из земли].

- Земля находится в центре Вселенной; при уничтожении Земли рухнет весь мир.

- Жизнь предполагает питание и дыхание, в каких функциях выступают вода и «божественное начало», душа (ψυχή).

То есть Фалес утверждает, что Земля как суша, как собственно тело, физически держится на некой «опоре», которая имеет свойства воды (неабстрактные, то есть конкретно текучесть, неустойчивость и т. п.).

Положение 3) является почти буквальным указанием на физическую природу звёзд, Солнца и Луны — они состоят из [такой же] материи [как Земля] (не из собственно такого же материала, как это денотативно понимает Аристотель); при этом температура весьма высока.

Положением 4) Фалес утверждает, что Земля является центром, вокруг которого происходит обращение небесных явлений, и таким образом именно Фалес является основоположником геоцентрической системы мира.

Мнения

Как отмечает философ И. Д. Рожанский, «по сути дела, традиционному греческому политеизму был нанесён смертельный удар в тот самый день, когда Фалес Милетский провозгласил воду источником и первоначалом всего сущего»[13].

Геометрия

Последующие греческие учёные, которым не раз приходилось встречаться с противоречащими фактами, из-за характерного национального тщеславия греков оставляли их в стороне. Естественными последствиями этого «замалчивания истины» со стороны греческих учёных были нередко наблюдаемые противоречия и анахронизмы. Так, приписываемое Фалесу Памфилием и Диогеном Лаерцием «открытие» свойства угла, вписанного в полуокружность, Аполлодор-логистик считает принадлежащим Пифагору[14].

Стремление греческих писателей и учёных к возвеличению славы своих деятелей науки ясно проявляется в традиции о способах определения высоты пирамиды по длине её тени. По словам Иеронима Родосского, сохранившимся в ссылке на них Диогена Лаэрция[15], Фалес для решения этой задачи измерял длину тени пирамиды в тот момент, когда длина тени самого наблюдателя делалась равной его росту.

В другом свете представляет дело Плутарх Херонейский. По его рассказу, Фалес определял высоту пирамиды, помещая в конечной точке отбрасываемой ей тени вертикальный шест и показывая с помощью образующихся при этом двух треугольников, что тень пирамиды относится к тени шеста, как сама пирамида к шесту. Решение задачи оказывается, таким образом, основанным на учении о подобии треугольников[16].

С другой стороны, свидетельствами греческих писателей несомненно установлено, что учение о пропорциях в Греции известно не было до Пифагора, который первый вынес его из Вавилона. Таким образом, только вариант Иеронима Родосского может считаться соответствующим истине ввиду простоты и элементарности указываемого в нём способа решения задачи.

Космология

Как считается, Фалес заложил теоретические основы учения, имеющего название «гилозоизм». Утверждение основано главным образом на комментариях Аристотеля, который однозначно указывает, что именно ионийские «физиологи» первые отождествили материю с движущим началом. («По-видимому, и Фалес, по тому, что о нём рассказывают, считал душу способной приводить в движение, ибо утверждал, что магнит имеет душу, так как движет железо… Некоторые также утверждают, что душа разлита во всем; быть может, исходя из этого и Фалес думал, что всё полно богов»[17].)

Помимо положения одушевленности материи, в представлении о замкнутости мироздания (все возникает из воды и в неё превращается [снова]) Фалес придерживался воззрений, которые встречаются в ионийской мысли его периода вообще. Именно — мир возникает из первоначала и вновь в него возвращается периодически. Но конкретных указаний самого Фалеса относительно способов, которыми, по его мнению, совершается это мирообразование, мы не имеем.

Ценность философии Фалеса заключается в том, что она фиксирует начала философской рефлексии о физическом мире; трудность её изучения — в том, что из-за отсутствия достоверных источников Фалесу легко приписать мысли, свойственные раннему периоду греческой философии вообще. Уже Аристотель сообщает о Фалесе не на основании чтения его произведений, а по косвенным сведениям.

Физика

Возникает вопрос: откуда Фалес мог иметь такое ясное представление о физике небесных тел (и вообще обо всем остальном, что формулируется в его положениях). Конечно, знания Фалеса по космогонии, космологии, теологии и физике восходят к мифологии и традиции, ещё к таким древнейшим временам, которые зафиксировать невозможно. Как известно, объехав половину доступного на своё время мира, Фалес имел возможность познакомиться с различными интерпретациями такого возможного древнейшего знания.

Но Фалес перевел это знание в «плоскость научного интереса», то есть из комплекса свойств, распространенных по мифам и подобным источникам, вывел группу научных для своего времени образов. Можно сказать, что заслуга Фалеса (и созданной им первой натурфилософской школы) состоит в том, что он «опубликовал» результат, пригодный для научного употребления; выделил некий рациональный, потребный для логических положений комплекс понятий. Это доказывается развитием всей последующей античной философии.

Анекдоты

Показательные истории, связанные со славой и именем Фалеса.

- Однажды гружённый солью мул, переходя вброд речку, внезапно поскользнулся. Содержимое тюков растворилось, а животное, поднявшись налегке, сообразило в чём дело, и с тех пор при переправе мул намеренно окунал мешки в воду, наклоняясь в обе стороны. Прослышав об этом, Фалес велел наполнить мешки вместо соли шерстью и губками. Гружённый ими мул попытался проделать старый трюк, но добился обратного результата: поклажа стала значительно тяжелее. Говорят, что впредь он переходил реку так осторожно, что ни разу не замочил груз даже нечаянно[18].

- Про Фалеса передавали такую легенду (её с большой охотой повторил Аристотель). Когда Фалеса, по причине его бедности, укоряли в бесполезности философии, он, сделав по наблюдению звезд вывод о грядущем урожае маслин, ещё зимой нанял все маслодавильни в Милете и на Хиосе. Нанял он их за бесценок (потому что никто не давал больше), а когда пришла пора и спрос на них внезапно возрос, стал отдавать их внаём по своему усмотрению. Собрав таким образом много денег, он показал, что философы при желании легко могут разбогатеть, но это не то, о чём они заботятся. Аристотель подчеркивает: урожай Фалес предсказал «по наблюдению звезд», то есть благодаря знаниям[19][20].

- В шестой год войны между лидийцами и мидянами случилось сражение, во время которого «день внезапно стал ночью». Это было то самое солнечное затмение 585 до н. э., «заблаговременно» предсказанное Фалесом и произошедшее именно в предсказанный срок. Лидийцы и мидяне были настолько поражены и испуганы, что прекратили битву и поспешили заключить мир[21][22].

Память

В 1935 г. Международный астрономический союз присвоил имя Фалеса Милетского кратеру на видимой стороне Луны.

См. также

Примечания

- ↑ «Аристотель называет его первым философом, сформулировавшим проблему материального первоначала всего сущего» (д-р филос. наук И. Д. Рожанский, «Расизм и Древняя Греция»).

- ↑ «Фалес произвел буквально переворот в мировоззрении, выдвинув идею субстанции — первоосновы всего, обобщив все многообразие в единосущее и усмотрев начало всего во влаге: ведь она пронизывает собой все.» (А. Г. Спиркин, «Филсоофия»)

- 1 2 Д-р филос. наук И. Д. Рожанский, «Расизм и Древняя Греция»

- ↑ «Вряд ли мы найдем в античности фигуру более почитаемую, чем Фалес» (д-р филос. наук И. Д. Рожанский, «Расизм и Древняя Греция»).

- ↑ История (Геродот), кн.1:170

- ↑ Щетников, 2010, с. 327-328.

- ↑ Щетников, 2010, с. 326.

- ↑ Павел Шишкоедов. Философия античности. — Litres. — С. 38. — 537 с. — ISBN 9785457887671.

- ↑ Гераклит-Аллегорист. Гомеровские вопросы, 22.

- ↑ Плутарх. Об Исиде и Осирисе, 10, 354 DE.

- ↑ Плутарх. Пир семи мудрецов, 21, 163 D.

- ↑ Метафизика (Аристотель), 983b20

- ↑ Рожанский И.Д. Развитие естествознания в эпоху античности: ранняя греческая наука «о природе» — М.: Наука, 1979, с. 124.

- ↑ Диоген Лаэртий, О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов, I, 25.

- ↑ Диоген Лаэртий, О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов, I, 27.

- ↑ Плутарх. Пир семи мудрецов, 2, 147 А.

- ↑ Аристотель. «О душе».

- ↑ Плутарх, О сообразительности животных, 16, 971 А—С.

- ↑ Диоген Лаэртий, О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов, I, 22—44.

- ↑ Аристотель, Политика, А IV, 4, 1259 а 3.

- ↑ Геродот, I, 74.

- ↑ Климент Алекс, Строматы, I, 65 (II, 41, 9—15 St.).

Литература

- Асмус В. Ф. Античная философия. — М.: Высшая школа, 1998. — С. 10—13.

- Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов; пер. М. Л. Гаспаров; ред. тома А. Ф. Лосев — М.: Мысль, 1986. — С. 61—68.

- Колчинский И.Г., Корсунь А.А., Родригес М.Г. Астрономы: Биографический справочник. — 2-е изд., перераб. и доп.. — Киев: Наукова думка, 1986. — 512 с.

- Лосев А. Ф. История античной эстетики. Ранняя классика. — М.: Ладомир, 1994. — С. 312—317.

- Лебедев А. В. Фалес и Ксенофан (Древнейшая фиксация космологии Фалеса) // Античная философия в интерпретации буржуазных философов. — М., 1981.

- Лебедев А. В. Демиург у Фалеса? (К реконструкции космогонии Фалеса Милетского) // Текст: семантика и структура. — М., 1983. — С. 51—66.

- Махлак К. А. Лекция I. Фалес Милетский // Махлак К. А. История античной философии. Введение в христианскую мысль. — СПб.: Издательство Института философии и богословия, 2009. — 312 с. — ISBN 978-5-902461-07-4.

- Панченко Д. В. Фалес: рождение философии и науки // Некоторые проблемы истории античной науки : Сборник научных трудов / Отв. ред. А. И. Зайцев, Б. И. Козлов. — Л.: Главная астрономическая обсерватория, 1989. — С. 16—36.

- Панченко Д. В. Фалес, солнечные затмения и возникновение науки в Ионии в начале VI в. до н. э. // Hyperboreus. — 1996. — Т. 2, № 1. — С. 47–124.

- Петрова Г. И. Были ли досократики натурфилософами («Вода» Фалеса как «трансцендентальная» проблема) // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. — 2008. — № 1. — С. 29—33.

- Радлов Э. Л., Бобынин В. В. Фалес Милетский // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- Спиркин А. Г. Философия: Учебник. — 2-е изд. — М.: Гардарики, 2006. — 736 с.

- Фрагменты ранних греческих философов. Часть 1: От эпических теокосмогоний до возникновения атомистики, изд. А. В. Лебедев. — М.: Наука, 1989. — с. 110—115.

- Храмов Ю. А. Фалес Милетский (Θαλῆς ὁ Μιλήσιος, Thales the Milesian, Thales of Miletus) // Физики: Биографический справочник / Под ред. А. И. Ахиезера. — Изд. 2-е, испр. и дополн. — М.: Наука, 1983. — 400 с. — 200 000 экз. (в пер.)

- Чайковский Ю. В. Фалесова наука в историческом контексте // Вопросы философии. — 1997. — № 8. — С. 151—165.

- Чайковский Ю. В. Что же умел Фалес как астроном? // Древняя астрономия: Небо и человек. Труды конференции.. — М.: ГАИШ, 1998. — С. 259—265.

- Чайковский Ю. В. Два Фалеса — поэт и математик. // Институт истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова. Годичная научная конференция, 2007. — М.: ИДЭЛ, 2008. — С.314-315.

- Щетников А. И. Измерение астрономических расстояний в Древней Греции // Схолэ. — 2010. — Т. 4. — С. 325—340.

- Dicks D. R. Thales. Classical Quarterly, NS, V. 9, 1959. — p. 294—309.

- White S. A. Milesian Measures: Time, Space, and Matter // In: P. Curd and D. Graham (Eds.), Oxford Handbook to Presocratic Philosophy. — Oxford: Oxford University Press, 2008. — P. 89—133.

Затмение Фалеса:

- Ван дер Варден Б. Л. Пробуждающаяся наука II. Рождение астрономии. — М.:Наука, 1991. — С. 135—137.

- Чайковский Ю. В., Лекции о доплатоновом знании. — М., КМК, 2012. — с. 84-87.

- Couprie D. L. How Thales was able to ‘predict’ a solar eclipse without the Help of alleged Mesopotamian wisdom. Early Science and Medicine, V. 9, 2004, p. 321—337.

- Hartner W. (1969), Eclipse Periods and Thales’Prediction of a Solar Eclipse Historic Truth and Modern Myth. Centaurus, 14: 60-71. doi: 10.1111/j.1600-0498.1969.tb00136.x

- Mosshammer A. A.. Thales’ eclipse. Transactions of the American Philological Association, V. 111, 1974, p. 145.

- Panchenko D.. Thales’s prediction of a solar eclipse. Journal for the History of Astronomy, V. 25, 1994, p. 275.

- Querejeta M., On the Eclipse of Thales, Cycles and Probabilities, Culture And Cosmos, Vol. 15, no. 1, Spring/Summer 2011, pp. 5–16.

- Stephenson F. R., Fatoohi L. J.. Thales’ prediction of a solar eclipse. Journal for the History of Astronomy, V. 28, 1997, p. 279.

Ссылки

| Фалес Милетский в Викицитатнике | |

| Фалес Милетский в Викитеке | |

| Фалес Милетский на Викискладе |

Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".

Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.

Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .