| Эмблема | |

|---|---|

| |

| Информация о полёте | |

| Название: | Салют |

| Запуск: | 19 апреля, 1982 19:45 UTC Байконур, СССР |

| Вход в атмосферу: | 7 февраля, 1991 03:44 UTC |

| Экипаж: | 6 долговременных экспедиций |

| Обитаема: | 816 дней |

| На орбите: | 3216 дней |

| Витков вокруг Земли: | 50201[1] |

| Апогей: | 284 км*) |

| Перигей: | 279 км*) |

| Период обращения: | 90,2 мин. |

| Наклонение | 51,6° |

| Масса (без модулей) | 19,824 тонны |

| *) Приблизительные значения, так как апогей и перигей менялись после каждой коррекции орбиты | |

| Салют | |

| Предыдущая Салют-6 | Следующая Мир |

Салют-7 — советская орбитальная станция, созданная по гражданской программе «Долговременная орбитальная станция» (ДОС). Предназначалась для проведения научных, технологических, биологических и медицинских исследований в условиях невесомости. Вторая и последняя станция второго поколения, последняя станция серии «Салют».

Создавалась для продолжения работ, начатых на предыдущих станциях серии «Салют». Была модифицирована по сравнению со своей предшественницей, станцией «Салют-6», и рассчитывалась на более длительный период эксплуатации (до 5 лет). Передний стыковочный узел был усилен для приёма тяжёлых кораблей-модулей ТКС, увеличен объём внутреннего обитаемого пространства, улучшены бытовые условия для экипажа станции. Установлены дополнительные солнечные батареи. Для выходов в открытый космос применялись усовершенствованные скафандры «Орлан», которые были рассчитаны на 6,5 часа работы в открытом космосе.

Устройство

Орбитальная станция «Салют-7» состояла из двух цилиндрических герметичных обитаемых отсеков — переходного (ПО) и рабочего (РО), соединённых между собой коническими переходами, негерметичного агрегатного отсека и герметичной промежуточной камеры[2][3]. Рабочий отсек в средней части корпуса был предназначен для управления полётом, проведения экспериментов, выполнения физических упражнений, приёма пищи, сна и отдыха. Переходной отсек служил для перехода экипажа из транспортного корабля в орбитальную станцию, а также для проведения научных экспериментов. Из переходного отсека через специальный люк, закрываемый герметичной крышкой, был возможен выход космонавтов в открытый космос[4].

Длина станции — 14,4 метра. Максимальный диаметр — 4,15 метра. Внутренний полезный объём — 82,5 м³. Размах панелей солнечных батарей — 16,5 метров. Площадь панелей солнечных батарей — 60 м².

Эксплуатация

Станция «Салют-7» была выведена на орбиту 19 апреля 1982 года ракетой-носителем «Протон».

За время эксплуатации на станции работали 6 основных экипажей и 5 экспедиций посещения. В состав экспедиций посещения входили первые космонавты Франции (Жан-Лу Кретьен) и Индии (Ракеш Шарма). Всего на станции работал 21 космонавт (три космонавта по два раза и один трижды).

К станции летали 11 пилотируемых кораблей «Союз Т», 12 автоматических грузовых кораблей «Прогресс» (11 под своими названиями, один под названием «Космос-1669») и 2 автоматических грузовых корабля («Космос-1443», «Космос-1686»), соизмеримые с самой станцией по массе и размерам, но использовавшихся как модули.

Продолжительность самых длительных экспедиций на станции «Салют-7»: 211 суток и 237 суток.

Из станции «Салют-7» было осуществлено 13 выходов в открытый космос общей продолжительностью 48 часов 33 мин.

1982 год

Полёт первой основной экспедиции, стартовавшей на КК «Союз Т-5», проходил в мае — декабре 1982 года. При выходе в открытый космос 30 июля 1982 года установлены и сняты образцы и проведены кинофотосъёмки. Установлен прибор «Исток» с резьбовыми соединениями, на котором Валентин Лебедев отработал действия с болтами и гайками в условиях открытого космоса[5]. Из шлюзовой камеры станции выведены в космос мини-спутники «Искра-2» и «Искра-3», созданные студентами МАИ. Производилось фотографирование и многозональная съёмка различных областей поверхности Земли, астрономические исследования с помощью рентгеновского телескопа РТ-4М, гамма-телескопа «Елена», получено множество космических фотографий камерами «Пирамиг» и ПСН. С помощью аппаратуры «Корунд» выращивались кристаллы полупроводников. Проводились эксперименты по выращиванию растений, в частности, впервые прошла весь цикл развития резуховидка[6]. Установлен рекорд продолжительности полёта космонавтов на то время (211 суток).

В ходе первой экспедиции посещения («Союз Т-6») в конце июня—начале июля 1982 года впервые на советском космическом корабле и орбитальной станции работал космонавт из Западной Европы (Франции): Жан-Лу Кретьен вместе с Владимиром Джанибековым, Александром Иванченковым и экипажем первой основной экспедиции проводили биологические, технологические и астрофизические научные эксперименты, несколько сотен килограммов оборудования для которых прибыло на корабле «Прогресс-13»[7].

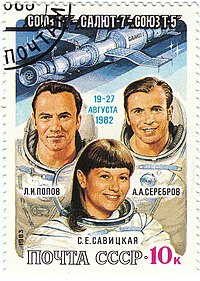

В августе 1982 года в ходе второй экспедиции посещения («Союз Т-7») на станции работала советская женщина-космонавт (вторая в мире) — Светлана Савицкая.

10 декабря «Союз Т-7» был отстыкован, экипаж вернулся на Землю, а станция продолжила полёт в автоматическом режиме.

1983 год

10 марта 1983 года со станцией состыковался автоматический транспортный корабль снабжения ТКС-3 «Космос-1443», сравнимый с ней по массе и габаритам. Он имел на борту 2,7 тонны грузов и 3,8 тонны топлива, а также собственные солнечные батареи мощностью около 3 кВт. ТКС взял управление орбитальным комплексом на себя[8].

В апреле к станции был направлен «Союз Т-8» (экипаж Титов, Стрекалов, Серебров), но стыковка не состоялась.

28 июня 1983 года со станцией успешно состыковался «Союз Т-9» (экипаж Ляхов, Александров). Образовавшийся комплекс «Союз Т-9» — «Салют-7» — «Космос-1443» имел массу 47 тонн и длину почти 35 метров, а его полезный объём был почти вдвое больше, чем в предыдущих полётах[8]. 30 июня космонавты приступили к разгрузке ТКС[9].

ТКС имел усовершенствованную систему управления и мог несколько суток автоматически поддерживать стабилизированный полёт комплекса, что давало космонавтам возможность заниматься научными экспериментами, не прибегая к ручному управлению. С помощью своих двигателей ТКС 6 раз корректировал орбиту комплекса, а также выполнил около ста динамических операций[8]. 14 августа он был отстыкован от станции. При этом не обошлось без проблем — замки открылись не одновременно, и ТКС какое-то время тащил станцию за собой, угрожая сходом с орбиты[10]. 23 августа возвращаемый аппарат ТКС успешно приземлился в заданном районе, доставив 350 кг полезного груза, в том числе материалы проведённых космонавтами геофизических, астрофизических, технологических и биологических экспериментов, а также агрегаты бортовых систем станции, выработавшие свой ресурс и предназначенные для исследования их состояния[11].

16 августа космонавты произвели перестыковку корабля «Союз Т-9» на противоположный узел станции для приёма грузовика «Прогресс-17», который прибыл 19 августа и работал в качестве буксира до 19 сентября[11].

26 сентября произошла авария при старте следующей экспедиции на станцию, и экипажу «Союза Т-9» пришлось задержаться на орбите.

С 22 октября до 13 ноября станция работала в связке с грузовиком «Прогресс-18». Космонавты провели эксперимент «Резонанс» по определению динамических характеристик орбитального комплекса, действующих на него нагрузок и оценки долговечности элементов конструкции. С помощью масс-спектрометрической аппаратуры «Астра-1» была исследована атмосфера вблизи станции[11].

1 и 3 ноября при выходах в открытый космос Владимир Ляхов и Александр Александров установили дополнительные панели солнечных батарей на среднюю из трёх основных панелей станции[12], выполнили работы по наращиванию конструкционных элементов орбитального комплекса, а также провели киносъёмку в открытом космосе для вышедшего в прокат в 1983 году художественного фильма «Возвращение с орбиты». 23 ноября они вернулись на Землю.

1984 год

В ходе основной экспедиции «Союз Т-10» в феврале — октябре 1984 года впервые на борту орбитальной станции работали одновременно шесть космонавтов во время экспедиций посещения «Союз Т-11» и «Союз Т-12». Впервые во время одного полёта экипаж совершил шесть выходов в открытый космос, а также установил рекорд полёта на то время (237 суток). Ремонту объединённой двигательной установки (ОДУ) станции было посвящено пять из этих выходов в открытый космос Леонида Кизима и Владимира Соловьёва: 23, 26 и 29 апреля, 4 мая и 8 августа. Для ремонта нужно было преодолеть путь от переходного отсека до агрегатного отсека, подобно третьему выходу из станции «Салют-6». Во время выхода 23 апреля был установлен трап для удобства работы на поверхности станции. В ходе последующих трёх выходов был произведён ремонт трубопроводов ОДУ. К 8 августа был изготовлен на Земле и доставлен на орбиту компактный пневматический пресс, развивавший рабочее усилие 5000 кг, с помощью которого космонавты во время выхода в открытый космос пережали трубопровод ОДУ. Также во время выхода 8 августа с помощью специального приспособления был вырезан фрагмент поверхности солнечной батареи, долгое время подвергавшийся воздействию условий открытого космоса, для его исследования на Земле[13]. Во время выхода в открытый космос 18 мая Кизимом и Соловьёвым были установлены и раскрыты дополнительные элементы на вторую солнечную батарею станции, изготовленные из арсенида галлия в отличие от существующих кремниевых[14].

В ходе экспедиции посещения «Союз Т-11» в апреле 1984 года в экипаже был первый космонавт Индии Ракеш Шарма.

В ходе экспедиции посещения «Союз Т-12» в июле 1984 года женщина-космонавт Светлана Савицкая впервые совершила второй полёт и выход в открытый космос (вместе с Владимиром Джанибековым). Во время этого выхода, проходившего с 14:55 до 18:29 25 июля 1984 года, сначала Савицкая, а затем и Джанибеков на специальных образцах испытали действие универсального ручного инструмента в режимах резки, сварки, пайки и нанесения покрытий. Этот инструмент был создан в Институте электросварки имени Е. О. Патона и использовал для работы электронный пучок[15].

1985 год

Потеря связи и спасательная экспедиция

11 февраля 1985 года, после полугодового отсутствия на станции людей, связь с ней прервалась. Было принято решение попытаться её спасти. 6 июня 1985 года к станции была направлена экспедиция на переоборудованном под эти цели космическом корабле «Союз Т-13» с экипажем, состоящим из Владимира Джанибекова и Виктора Савиных. Джанибеков, самый опытный космонавт Советского Союза, к этому времени имел четыре выполненных космических полёта и проводил ручную стыковку, однако на этот раз Главная медицинская комиссия ограничила его полёт сроком не более 100 суток[16].

Поскольку станция не отвечала, наведение на неё обеспечивалось средствами СККП и с использованием лазерного дальномера, что практически доказало принципиальную возможность обеспечения близкого подведения активного корабля типа «Союз» к любому объекту в космосе. 8 июня космонавты в ручном режиме успешно состыковались со станцией. Через несколько дней напряжённой работы была выявлена и устранена неисправность в системе контроля электропитания, из-за которой, вследствие нештатного отключения всех бортовых систем, температура в отсеках «Салюта» упала ниже 0 °C. К 16 июня космонавтам удалось подключить напрямую к солнечным батареям аккумуляторы станции, прогреть её и восстановить работоспособность, а 23 июня к ней в автоматическом режиме пристыковался «Прогресс-24» с запасом воды и материалами для дальнейших восстановительных работ[17].

2 августа во время выхода в открытый космос Джанибековым и Савиных были установлены и раскрыты (не без трудностей — заедал трос в лебёдке) дополнительные элементы на солнечной батарее[18]. Таким образом, все три солнечных батареи станции оказались оснащёнными дополнительными элементами, увеличивающими их рабочую поверхность.

17 сентября стартовал «Союз Т-14», успешно пристыковавшийся к станции на следующий день[16]. В течение семи дней на станции работал экипаж из пяти человек. 26 сентября Джанибеков, впервые в СССР совершивший 5-й полёт в космос, в спускаемом аппарате «Союза Т-13» вместе с Георгием Гречко возвратились на землю. На станции остались Виктор Савиных, Владимир Васютин (командир) и Александр Волков.

За этот полёт обоих космонавтов наградили Орденами Ленина, бортинженер Савиных получил ещё и вторую звезду Героя, а командиру «Союза Т-13» Джанибекову звезду не дали, потому что у него уже были две, но присвоили звание генерал-майора авиации.

К станции планировалось пристыковать модуль «Квант-1», однако его изготовление и оснащение отстало от графика, и он был перепланирован на новую орбитальную станцию «Мир».

ТКС-4

27 сентября 1985 года был запущен транспортный корабль снабжения ТКС-4 «Космос-1686». 20-тонный аппарат состыковался со станцией 2 октября 1985 года[16], доставив 4322 кг расходных материалов и спецоборудование более 80 наименований — модули систем обеспечения газового состава и жизнеобеспечения, агрегаты ассенизационного устройства, контейнеры с пищей, водой и одеждой, буферную батарею, кабели, бортовую документацию, научную аппаратуру, включая раздвижную ферму «Маяк». В баках ТКС находилось 1550 кг топлива для поддержания орбиты станции «Салют-7», её ориентации и стабилизации. Эти функции ТКС взял на себя после стыковки — своими двигателями он поднял орбиту станции до высоты 495 км. Модуль дал существенную прибавку и системе электропитания, передавая на «Салют-7» до 1,1 кВт электроэнергии. Научное оборудование массой 1255 кг предназначалось для проведения более 200 экспериментов. Военно-прикладной оптический комплекс «Пион-К» с лазерно-электронным телескопом предназначался для оптического наблюдения с высоким разрешением, а также для выполнения программы «Октант»: для отработки методов контроля космического пространства и ПРО предполагалось отстреливать от модуля специальные уголковые отражатели. Для проведения гражданских экспериментов на ТКС стояла научная аппаратура шести наименований.

В результате обострения простатита у Васютина, скрывшего свою болезнь от врачей, длительность экспедиции «Союз Т-14» была сокращена втрое. 17 ноября ЦУПом принято решение о посадке, командиром экипажа вместо Васютина назначен Савиных, 21 ноября 1985 года космонавты вернулись на землю[16]. Была сорвана большая часть программы работы со спецоборудованием, а также 3 запланированных экспедиции посещения. В их числе — «Союз Т-15C» с первым в мире полностью женским экипажем (С. Савицкая, Е. Иванова, Е. Доброквашина). Не состоялась встреча на орбите с экипажем американского «Шаттла» STS-61C[19].

Вообще-то работа, конечно, была проделана немалая, с помощью фото- и спектрометрической аппаратуры на двух этапах полёта мы отсняли 16 миллионов квадратных километров земной поверхности, провели в общей сложности 400 сеансов научных исследований с использованием 85 приборов и установок.

— Савиных В. П. «Записки с мёртвой станции»[16]

После этого случая в план медицинского обследования космонавтов входит обязательный анализ секрета предстательной железы, называемый «пробой Васютина».

1986 год

4—6 мая 1986 года экипаж «Союз Т-15» в составе Леонида Кизима и Владимира Соловьёва впервые в мире перелетел с одной станции на другую. Их корабль отстыковался от станции «Мир», преодолел 2500 км за 29 часов и состыковался с «Салютом-7». Космонавты выполнили два выхода в открытый космос, где провели эксперименты по разворачиванию крупногабаритной трансформируемой фермы «Маяк», сварке, установке и снятию образцов. Законсервировав комплекс «Салют-7» — «Космос-1686», 25—26 июня они возвратились на борт «Мира» с грузом из результатов экспериментов, образцов материалов и 20 приборов общей массой 350—400 кг. Для станции «Мир» это была первая экспедиция, для «Салюта-7» — последняя.

Потеря станции

К 22 августа 1986 года двигатели ТКС-4 подняли законсервированный комплекс на орбиту с апогеем 492 км и перигеем 474 км[20] для предотвращения входа станции в атмосферу. Планировалось в течение 8—10 лет изучать состояние агрегатов и систем комплекса, оценивать надёжность узлов, обеспечивающих герметичность[1]. Затем предполагалось в рамках программы кораблей многоразового использования «Буран» отправить на станцию пилотируемую экспедицию, чтобы детально обследовать все системы и оборудование, а также вернуть на Землю некоторые приборы, образцы и элементы конструкции. Однако по программе «Буран» был совершён один автоматический полёт в 1988 году, и в дальнейшем она была закрыта. Но ещё до закрытия программы топливо на ТКС-4 и на станции «Салют-7» было практически выработано.

Из-за высокой солнечной активности в 1990 году плотность верхних слоёв атмосферы увеличилась, вследствие чего орбитальный комплекс стал неконтролируемо снижаться. Основное беспокойство вызывал установленный на ТКС спускаемый аппарат массой более 2 тонн — он был оборудован теплозащитой и вполне мог достичь земли. Для выработки возможных мер, наблюдения за процессом падения и своевременного предупреждения населения была создана оперативная группа, возглавляемая заместителем министра общего машиностроения Ю. Н. Коптевым. Она состояла из специалистов по управлению полётом, баллистиков, спасателей, дипломатов и военных. Радиолокационными средствами ПВО страны и путём обработки радиосигналов станции рассчитывались быстро меняющиеся параметры орбиты. В самые последние дни она понижалась на 6—8 км в сутки. 5 февраля 1991 года ЦККП выдал уточнённые данные: вход в плотные слои атмосферы ожидался 7 февраля в 6:47 по московскому времени, разброс фрагментов прогнозировался в зоне длиной 8—9 тыс. км и шириной 200—300 км. Была опасность падения над европейской частью суши, но специалисты постарались сместить его в безлюдные районы Южной Америки[21][1].

Правительства заинтересованных стран были заранее проинформированы о том, что «на орбитальной станции отсутствуют токсичные, химические и радиоактивные вещества». Как позже писала аргентинская пресса, советские специалисты сделали всё, чтобы избежать падения остатков станции на сушу и направить её в воды Атлантического океана, однако из-за недостатка горючего и ограниченных возможностей по управлению движением аппарата задуманный манёвр осуществить не удалось. Советское правительство выразило готовность возместить возможный ущерб, связанный с падением остатков станции[1].

В ночь с 6 на 7 февраля 1991 года, в 22:44 (EST) комплекс вошёл в атмосферу на скорости свыше 30 000 километров в час[22]. Несгоревшие фрагменты упали в малонаселённых районах Чили и Аргентины. Местные жители сообщали, что видели необычные яркие вспышки и огненный шар, похожий на комету или падающий горящий самолёт. Сотрудники астрономической обсерватории города Росарио (провинция Санта-Фе) насчитали около 40 ярких светящихся объектов, среди которых выделялся «огненный шар оранжевого цвета»[1].

Найденные фрагменты

Металлическая труба длиной 2 м и диаметром в несколько сантиметров приземлилась на пастбище ранчо «Ла-Сумбре», принадлежащего Эрику Швабе. Вопреки надеждам полиции, трубой не заинтересовалось ни американское космическое агентство НАСА, ни советское посольство в Чили. Тогда трубу возвратили хозяину ранчо, который собирался сделать из неё «изумительный камин» в своём доме[1].

Металлическая труба весом 4 кг и длиной 3,2 м упала в Андах близ чилийского города Пуэрто-Монт.

По сообщению аргентинского информационного агентства «Телам», один из осколков упал примерно в 20 км от города Калета-Оливия (провинция Санта-Крус), на побережье Южной Атлантики.

В окрестностях населённого пункта Луан-Торо (провинция Ла-Пампа) была обнаружена металлическая плита размером около одного квадратного метра. На одной из её сторон, по сообщению агентства «Телам», выбит номер 62-280/62-2в[1].

По сообщению агентства «Франс-Пресс», одна из частей «размером со стиральную машину» упала во двор дома в городе Капитан Бермудес[es].[источник не указан 50 дней]

Металлическое кольцо весом 8 кг и диаметром около полутора метров, упавшее в 130 км от города Росарио, было обнаружено крестьянином, обрабатывавшим своё поле, и перевезено в полицейский участок.

Крупные обломки были обнаружены примерно в 20 км от аргентинской столицы. По сообщению представителей полиции, один осколок цилиндрической формы, упавший в окрестностях города Чаньяр, достигает 3,5 м в диаметре.[источник не указан 50 дней]

Части комплекса также были найдены в провинции Энтре-Риос[1].

Экипажи

- Союз Т-5 с 14 мая по 10 декабря 1982; 1-я основная экспедиция

- Союз Т-6 с 25 июня по 2 июля 1982; 1-я экспедиция посещения

- Союз Т-7 с 20 августа по 27 августа 1982; 2-я экспедиция посещения

- Союз Т-9 с 28 июня по 23 ноября 1983; 2-я основная экспедиция

- Союз Т-10 с 8 февраля по 2 октября 1984; 3-я основная экспедиция

- Союз Т-11 с 4 апреля по 11 апреля 1984; 3-я экспедиция посещения

- Союз Т-12 с 18 июля по 29 июля 1984; 4-я экспедиция посещения

- Союз Т-13 с 6 июня по 26 сентября 1985; 4-я основная экспедиция

- Союз Т-14 с 20 сентября по 21 ноября 1985; 5-я основная экспедиция

- Владимир Васютин

- Александр Волков

- Георгий Гречко; 5-я экспедиция посещения

- Союз Т-15 с 5 мая по 25 июня 1986; 6-я основная экспедиция

В культуре

- Документальный фильм «Битва за „Салют“. Космический детектив» (производство Телестудии Роскосмоса, 2011). Фильм стал победителем Международного фестиваля детективных фильмов «ДетективФЕСТ» в 2012 году[23].

- Художественный фильм «Салют-7» (премьера 12 октября 2017 года), посвящённый событиям по «оживлению» станции в 1985 году[24][25].

См. также

Примечания

- 1 2 3 4 5 6 7 8 Колесников, 1991.

- ↑ в порядке следования, см. схему станции «Салют-7» внизу страницы

- ↑ Орбитальные Космические Станции «Алмаз» и «Салют»

- ↑ Орбитальная станция «Салют-7». Справка // РИА Новости (24 июля 2009)

- ↑ Глазков, Колесников, 1990, с. 48—49.

- ↑ Длительная экспедиция на «Салюте-7» // «Наука и человечество», 1984 : международный ежегодник. — М.: Знание, 1984. — С. 320—330.

- ↑ Полёт советско-французского экипажа // «Наука и человечество», 1984 : международный ежегодник. — М.: Знание, 1984. — С. 331—335.

- 1 2 3 Авдуевский В. С. Новое на орбите. Комплекс «Космос-1443» — «Салют-7» — «Союз Т-9» // «Советский Союз». — 1984. — № 2. (OCR: Владимир Дьяконов)

- ↑ Аникеев А. Грузовой корабль «Космос-1443» («Kosmos-1443»). Пилотируемая космонавтика в цифрах и фактах. Архивировано 25 января 2016 года.

- ↑ Лесников В. С. Летим в космос. — 2013.

- 1 2 3 Глушко, 1987.

- ↑ Глазков, Колесников, 1990, с. 81.

- ↑ Глазков, Колесников, 1990, с. 49—56.

- ↑ Глазков, Колесников, 1990, с. 82.

- ↑ Глазков, Колесников, 1990, с. 84—91.

- 1 2 3 4 5 Савиных, 1999.

- ↑ Спасти жизнь орбитальной станции: история одного подвига. Федеральное космическое агентство (8 июня 2010).

- ↑ Глазков, Колесников, 1990, с. 82—84.

- ↑ Савиных, 1999: «14 октября: …руководители НАСА… пожелали нам успешной работы и встречи в космосе с будущим экипажем "Шатла"».

- ↑ «Салют-7» — на новой орбите // «Земля и Вселенная». — 1986. — № 6.

- ↑ Красковский, В. М. На службе неповторимой Отчизне: воспоминания. — 2008. — 536 с. — 500 экз. — ISBN 978-5-87049-568-2. (недоступная ссылка)

- ↑ John T. McQuiston. Salyut 7, Soviet Station in Space, Falls to Earth After 9-Year Orbit (англ.) // «The New York Times». — February 7, 1991.

- ↑ «Битва за „Салют“. Космический детектив». Телестудия Роскосмоса (1 ноября 2011 года). Проверено 16 октября 2017.

- ↑ «Салют-7». Премьера трейлера

- ↑ «Салют-7»: героические страницы освоения космоса. Вести.ru (6 июня 2017). Проверено 28 июня 2017.

Литература

- Глазков Ю. Н., Колесников Ю. В. В открытом космосе. — М.: Педагогика, 1990. — (Библиотечка Детской энциклопедии «Ученые — школьнику»). — ISBN 5-7155-0200-4.

- Колесников Ю. В. Возвращение «Салюта-7» // «Земля и Вселенная» : научно-популярный журнал. — М.: Наука, 1991. — № 4. — С. 41—44.

- Савиных В. П. Записки с мёртвой станции / Лит. редактор: С. Лукина.. — М. : Издательский Дом Системы Алиса, 1999. — 88 с. : ил. — 5000 экз. — ISBN 5-901135-01-6.

- Глушко В. П. Развитие ракетостроения и космонавтики в СССР. — 3-е изд. — М.: Машиностроение, 1987. — 304 с. — 64 000 экз.

Ссылки

| Салют-7 на Викискладе |

| Орбитальные станции СССР и России «Салют» |

| |

| Предыдущая станция: «Салют-6» | Следующая станция: «Мир» | |

| Салют-1 (ДОС-1) | — (ДОС-2)² | Салют-2 (ОПС-1, Алмаз)¹ | Космос-557 (ДОС-3)¹ | Салют-3 (ОПС-2, Алмаз) | Салют-4 (ДОС-4) | Салют-5 (ОПС-3, Алмаз) | Салют-6 (ДОС-5-1) | Салют-7 (ДОС-5-2) | Мир (ДОС-6) | Мир-2 (ДОС-7)² ¹ Не использовались для пребывания человека в космосе ² Не выводились на орбиту | ||

Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".

Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.

Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .