| Амальтея | |

|---|---|

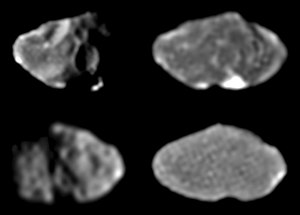

Чёрно-белые снимки с борта «Галилео» (1997). Сверху — ведущая сторона, снизу — ведомая | |

| Открытие | |

| Первооткрыватель | Эдвард Эмерсон Барнард |

| Место открытия | Ликская обсерватория |

| Дата открытия | 9 сентября 1892 |

| Орбитальные характеристики | |

| Перигелий | 181 150 км |

| Афелий | 182 840 км |

| Большая полуось (a) |

181 365,84 ± 0,02 км (2,54 RJ)[1] |

| Эксцентриситет орбиты (e) | 0,00319 ± 0,00004[1] |

| Сидерический период обращения | 0,49817943 ± 0,00000007 д (11 ч 57 мин 23 с)[1] |

| Орбитальная скорость (v) | 26,57 км/с |

| Наклонение (i) |

0,374±0,002° (к экватору Юпитера)[1] |

| Чей спутник | Юпитер |

| Физические характеристики | |

| Размеры | 250 × 146 × 128 км[2] |

| Средний радиус | 83,4 ± 2,4 км[3] |

| Объём (V) | (2,43 ± 0,22)⋅106 км³[4] |

| Масса (m) | (2,08 ± 0,15)⋅1018 кг[4] |

| Средняя плотность (ρ) | 0,857 ± 0,099 г/см³[4] |

| Ускорение свободного падения на экваторе (g) | 0,020 м/с2 (≈ 0,002 g) |

| Вторая космическая скорость (v2) |

1–90 м/с[4] (теор. — 58 м/с[5]) |

| Период вращения (T) | равен орбитальному[2] |

| Наклон оси | около 0[2] |

| Альбедо |

0,090 ± 0,005 (геом.), 0,032 ± 0,003 (Бонда)[6] |

| Видимая звёздная величина | 14,1m[7][8] |

| Температура | |

| На поверхности | 90–165 K[9] |

Амальтея (лат. Amalthea, др.-греч. Ἀμάλθεια) — один из внутренних спутников Юпитера. Пятый по размеру (уступает только галилеевым) и третий по удалённости от Юпитера среди всех его спутников.

Амальтея имеет неправильную форму (её длинная ось вдвое больше короткой) и усеяна кратерами. На её тёмно-красной поверхности выделяются светлые пятна. Судя по низкой плотности, Амальтея состоит в основном из рыхлого водяного льда[4]. Она находится так близко к Юпитеру, что он выглядит с неё как огромный диск диаметром 46 градусов[10]. Внутри её орбиты заключено «паутинное кольцо Амальтеи», образованное пылью с её поверхности[11][12].

Амальтея была обнаружена 9 сентября 1892 года Эдвардом Эмерсоном Барнардом. Она носит имя нимфы (или козы) Амалфеи из древнегреческой мифологии; также известна как Юпитер V[13]. Была заснята с близкого расстояния космическими аппаратами «Вояджер-1» и «Вояджер-2» (1979), а также «Галилео» (работавшим в системе Юпитера с 1995 по 2003 год).

Открытие и название

Амальтею открыл Эдуард Эмерсон Барнард 9 сентября 1892 года в Ликской обсерватории (США) с помощью 91-сантиметрового рефрактора[14][15]. Она стала последним спутником, открытым в ходе визуальных наблюдений (а не методом фотографии), и первым спутником Юпитера, обнаруженным после открытия галилеевых спутников в 1610 году[16].

Барнард не считал нужным давать этому спутнику какое-либо имя[17][16]. Он называл его просто пятым спутником Юпитера[16][18] (JV, Jupiter V)[13]. В те времена номерами обозначали и галилеевы спутники — их имена, предложенные ещё в XVII веке, практически не использовали[19][17]. Но другие астрономы вскоре после открытия JV предложили для него много вариантов названия[19]. Так, Камиль Фламмарион в 1893 году предложил название «Амальтея» в честь козы (в более поздних вариантах мифа — нимфы) Амальтеи, вскормившей молоком младенца-Зевса (в римском пантеоне — Юпитера)[20]. Барнард же считал, что имя кормилицы Зевса не подходит такому маленькому объекту[19]. Кроме того, ещё в 1871 году оно было задействовано для одного из астероидов[21]. Тем не менее это имя постепенно вошло в употребление и в 1976 году было утверждено Международным астрономическим союзом на XVI Генеральной ассамблее[18][22].

С названием спутника связаны названия деталей его поверхности. Им дают имена персонажей мифа про Амальтею и упомянутых там географических объектов. По состоянию на 2014 год на этом спутнике наименованы два кратера и две факулы (яркие пятна)[23][24].

Орбита и вращение

Радиус орбиты Амальтеи — всего 2,54 радиуса Юпитера (181 365,84 ± 0,02 км)[1]. Как и многие другие спутники, она всегда повёрнута к планете одной стороной (находится в приливном захвате)[8].

Эксцентриситет и наклонение орбиты Амальтеи — 0,003 и 0,374° соответственно[1] — невелики, но для близкого к планете спутника довольно большие. Вероятно, это результат былого орбитального резонанса Амальтеи с Ио. Со временем приливное воздействие Юпитера увеличило радиус орбиты Ио (почти не повлияв на орбиту маленькой Амальтеи), и резонанс исчез. Если это верно, то сейчас эксцентриситет и, в меньшей степени, наклонение орбиты Амальтеи медленно уменьшаются из-за приливного взаимодействия с планетой. Это относится и к следующему по расстоянию от Юпитера его спутнику — Фиве[25][11].

Орбитальный период Амальтеи — 11h 57m 23s — лишь немного больше юпитерианских суток (всего на 1/5), и поэтому спутник на небе Юпитера движется очень медленно. Время между его восходом и заходом составляет примерно 29 часов. С Юпитера (с уровня его облаков) Амальтея была бы видна как маленькое яркое пятно. Её диск имел бы размер всего 8 минут дуги (в 3–4 раза меньше Луны, наблюдаемой с Земли) и звёздную величину около −4,7m (примерно как Венера с Земли).

Юпитер же с поверхности Амальтеи выглядит огромным: 46,5 градусов в поперечнике[10], что в 93 раза больше Луны на земном небе. Поскольку Амальтея вращается синхронно, Юпитер на её небе неподвижен, а с одной стороны не виден никогда. Сутки на Амальтее вдвое короче земных, причём на обращённой к планете стороне каждый день наблюдается солнечное затмение — Солнце исчезает за Юпитером на полтора часа. Когда Амальтея проходит над дневной стороной Юпитера, он освещает её ночную сторону в 900 раз сильнее, чем полная Луна — Землю[26].

Физические характеристики

Амальтея имеет неправильную форму (250×146×128 км)[2], причём длинная ось всегда направлена на Юпитер, а короткая — перпендикулярно плоскости орбиты[8]. Спутник сильно кратерирован, причём размеры некоторых кратеров сравнимы с размерами самой Амальтеи. Например, крупнейший кратер Пан имеет диаметр около 90 км и глубину не менее 8 км[2] (возможно, и вдвое больше)[8]. Другой кратер — Гея — достигает 75 км в диаметре и не менее 10–20 км в глубину[8]. Даже самые большие кратеры Амальтеи имеют простую чашеобразную форму без центральной горки. Это следствие низкой силы тяжести на спутнике[2].

Плотность Амальтеи — всего 0,9±0,1 г/см3. Следовательно, она состоит в основном из водяного льда, причём, вероятно, рыхлого[4]. Возможно, когда-то метеоритные удары разбивали её на куски, которые потом вновь собирались под действием гравитации в неплотный ком («кучу щебня»)[27]. Но на то, чтобы сделать Амальтею круглой, её гравитации не хватило. Даже в её центре давление, согласно расчётам, ниже предела прочности льда — оно не достигает и 1 МПа (10 атмосфер)[4].

Поверхность Амальтеи, судя по деталям инфракрасного спектра (глубокая полоса поглощения на длине волны 3 мкм) содержит гидратированные минералы или органические соединения[28]. Другие спектральные особенности указывают на наличие серосодержащих веществ[29].

Состав Амальтеи даёт основания для некоторых выводов об её образовании. Во времена формирования спутников Юпитера температура в районе её орбиты, согласно расчётам, превышала 800°C, и, следовательно, там не мог появиться ледяной спутник. Вероятно, Амальтея сформировалась на более далёкой орбите или вообще за пределами системы Юпитера[4][28].

Амальтея излучает несколько больше тепла, чем получает от Солнца. Это результат её нагрева тепловым излучением Юпитера (≤9 K), отражённым от него солнечным светом (≤5 K) и бомбардировкой заряженными частицами (≤2 K)[9]. Эту особенность Амальтея разделяет с Ио, хотя и по совсем разным причинам.

Окраска

Поверхность Амальтеи очень тёмная: она отражает в среднем 3,2±0,3 % света (альбедо Бонда), а её геометрическое альбедо равно 9,0±0,5 %[6]. Ведущая сторона спутника примерно на четверть ярче ведомой. Скорее всего, это результат бомбардировки микрометеоритами, которая более сильна на ведущей стороне[6] (согласно расчётам, эта бомбардировка разрушает поверхность со скоростью порядка 0,1 мкм в год или сотен метров за время существования Солнечной системы[30][28]). Спутник демонстрирует заметный оппозиционный эффект (рост яркости с приближением к противостоянию): при уменьшении фазового угла с 6,7° до 1,6° яркость Амальтеи увеличивается на 40 %[31].

Амальтея — один из самых красных объектов Солнечной системы. Её показатель цвета B−V равен 1,5±0,2m и, таким образом, по насыщенности красного цвета она, вероятно, опережает все планеты и крупные спутники. С ней сравнимы только Марс (1,36m), Титан (1,28m) и Ио (1,17m)[7][32][33]. Однако её опережают другой небольшой внутренний спутник Юпитера — Метида[2][11] — и некоторые участки поверхности Ио[8]. Происхождение такого цвета Амальтеи остаётся неясным. Есть версия, что он обусловлен оседанием на неё серы, выбрасываемой вулканами Ио (но этому противоречит сравнение Амальтеи с Метидой и Фивой: эти спутники тем краснее, чем дальше пролегает их орбита от орбиты Ио). Возможно, какой-то вклад в окраску Амальтеи вносит воздействие заряженных частиц, движущихся в магнитосфере Юпитера[6][11][34].

Амальтея близка по фотометрическим свойствам к другим внутренним спутникам Юпитера (по крайней мере, к хорошо исследованным — Фиве и Метиде). Среди них она самая яркая, но не выделяется ни цветом[2][11], ни отношением яркости ведущей и ведомой стороны[6], ни величиной оппозиционного эффекта[31] (последние два параметра у названных трёх спутников почти одинаковы). По сравнению с галилеевыми спутниками Амальтея, как и Фива с Метидой, очень тёмная и красная[32][3][11].

На Амальтее есть несколько светлых пятен менее красного цвета. Они расположены на склонах кратеров и на возвышенностях[2][8]. Их происхождение пока не выяснено. Вероятно, они образованы светлым веществом из глубин спутника, которое могло оказаться на поверхности благодаря метеоритным ударам или благодаря «сползанию» вещества поверхности с возвышенностей вниз[11][8]. На возвышенностях выброс материала в космическое пространство при ударах облегчён пониженной скоростью убегания[4]. Самое большое и яркое такое пятно находится внутри кратера Гея и на его краю; альбедо там повышено не менее чем в 2,3 раза[11][2]. Меньшее пятно расположено в кратере Пан[6], а три ещё меньших — около того конца Амальтеи, который направлен от Юпитера[4]. Два из последних получили названия (факула Ида и факула Ликт), а самые яркие остались безымянными[24].

Взаимодействие с кольцами Юпитера

Благодаря приливному влиянию Юпитера, центробежной силе, а также низкой плотности и сильной вытянутости Амальтеи, скорость убегания на некоторых её участках не превышает 1 м/с[11][4], и пыль, выбиваемая ударами микрометеоритов, легко покидает поверхность. Она распространяется вдоль орбиты Амальтеи и постепенно приближается к Юпитеру из-за эффекта Пойнтинга — Робертсона. Эта пыль образует одно из колец Юпитера — паутинное кольцо Амальтеи (англ. Amalthea gossamer ring)[11][12]. Оно простирается от орбиты Амальтеи внутрь, где прослеживается до главного кольца Юпитера; концентрация частиц в нём растёт с приближением к планете. Полутолщина кольца примерно равна максимальному отклонению Амальтеи от плоскости экватора Юпитера (1188±6 км). В средней плоскости кольца частиц меньше, чем выше и ниже. Это кольцо вложено в аналогичное (но более широкое, толстое и разреженное) кольцо Фивы[1][30][35][12][11].

«Галилео», пролетая мимо Амальтеи 5 ноября 2002 года, зафиксировал своим звёздным сканером 7–9 неизвестных объектов к югу от неё. Скорее всего, это мелкие спутники Юпитера (частицы кольца), возможно, выброшенные с Амальтеи при метеоритных ударах. Расстояние до них определить не удалось. Неизвестным остался и их размер, но некоторые соображения указывают на то, что он лежит в пределах от полуметра до нескольких десятков километров[36] (позже удалось установить, что в районе орбиты Амальтеи нет тел размером >1 км[37]). На следующем витке орбиты (21 сентября 2003, за час до своего уничтожения) «Галилео» обнаружил около орбиты Амальтеи ещё один подобный объект. В тот раз Амальтея была по другую сторону Юпитера, что указывает на то, что эти микроспутники образуют кольцо вблизи её орбиты[36][38][39][40].

Исследования

Первые снимки, на которых видно детали поверхности Амальтеи, сделал космический аппарат «Вояджер-1» в марте 1979 года. Через 4 месяца систему Юпитера посетил «Вояджер-2»[2][41][42][43]. Первый зонд заснял спутник с разных сторон, а второй — лишь сторону, обращённую от Юпитера, причём на его фоне. Разрешение лучших снимков Амальтеи, сделанных этими аппаратами, составляет 8 и 10 км на пару линий соответственно[41][8][44]. Они также получили инфракрасный спектр (по которому была рассчитана температура поверхности) и некоторые данные о видимом спектре[9].

Спустя 17 лет Амальтею начал исследовать «Галилео». Первый её снимок он сделал 7 сентября 1996 года[45], а самый детальный (2,4 км/пиксель)[11] — 4 января 2000. В последний раз «Галилео» пролетел мимо Амальтеи 5 ноября 2002 на расстоянии 244 километра от её центра, и измерение отклонений в движении аппарата позволило вычислить её массу[4]. Сделать фотографии при этом не удалось (камеры «Галилео» были выключены из-за повреждения радиацией ещё в январе), но звёздный сканер зафиксировал вблизи орбиты Амальтеи несколько объектов неизвестного размера (вероятно, частиц кольца). Ещё один подобный объект был обнаружен 21 сентября 2003, за час до сгорания «Галилео» в атмосфере Юпитера[36][39]. Кроме того, при этих пролётах аппарат регистрировал специальным детектором удары микроскопических частиц кольца и передавал данные об их массе, скорости и направлении движения[46][11].

В 2000—2001 Амальтею на своём пути к Сатурну наблюдал «Кассини», что позволило уточнить её орбиту[1]. В 2006 орбита Амальтеи была уточнена по данным аппарата «Новые горизонты»[47].

Даже после полётов этих аппаратов сохраняют своё значение наблюдения Амальтеи с Земли и земной орбиты: на крупных телескопах продолжаются её астрометрические, фотометрические и спектрометрические исследования. Так, в 2002–2003 году на 8,2-метровом телескопе «Субару» был получен её спектр в диапазоне 800–4200 нм[28], а в 1996 году на 2,4-метровом орбитальном телескопе «Хаббл» — в диапазоне 250–800 нм[29]. Эти наблюдения позволили сделать некоторые выводы о составе поверхности Амальтеи[28][29]. Каждые 6 лет происходят взаимные покрытия спутников Юпитера, и их наблюдения позволяют получить очень точные данные о положениях этих спутников, а также некоторые данные об их поверхности[48]. В частности, в 2009 году на двух двухметровых телескопах Фолкса проводились наблюдения покрытий Амальтеи галилеевыми спутниками[49].

Амальтея в культуре

Амальтея фигурирует в повести братьев Стругацких «Путь на Амальтею», в рассказе «Юпитер Пять» Артура Кларка и в романе «Лаки Старр и спутники Юпитера» Айзека Азимова.

Примечания

- 1 2 3 4 5 6 7 8 Cooper N. J., Murray C. D., Porco C. C., Spitale J. N. (2006). “Cassini ISS astrometric observations of the inner jovian satellites, Amalthea and Thebe”. Icarus. 181 (1): 223—234. Bibcode:2006Icar..181..223C. DOI:10.1016/j.icarus.2005.11.007.

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Thomas P. C., Burns J. A., Rossier L., Simonelli D., Veverka J., Chapman C. R., Klaasen K., Johnson T. V., Belton M. J. S., Galileo Solid State Imaging Team. (September 1998). “The Small Inner Satellites of Jupiter”. Icarus. 135 (1): 360—371. Bibcode:1998Icar..135..360T. DOI:10.1006/icar.1998.5976. Используется устаревший параметр

|month=(справка) - 1 2 Planetary Satellite Physical Parameters (англ.). JPL's Solar System Dynamics group (3 September 2013). Проверено 17 октября 2014. Архивировано 18 января 2010 года.

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Anderson J.D., Johnson T.V., Shubert G.; et al. (2005). “Amalthea's Density Is Less Than That of Water”. Science. 308 (5726): 1291—1293. Bibcode:2005Sci...308.1291A. DOI:10.1126/science.1110422. PMID 15919987.

- ↑ Рассчитано по формуле где — масса Амальтеи, — расстояние от её центра масс, — гравитационная постоянная (см. Вторая космическая скорость).

- 1 2 3 4 5 6 Simonelli D. P., Rossier L., Thomas P. C., Veverka J., Burns J. A., Belton M. J. S. (2000). “Leading/Trailing Albedo Asymmetries of Thebe, Amalthea, and Metis”. Icarus. 147 (2): 353—365. Bibcode:2000Icar..147..353S. DOI:10.1006/icar.2000.6474.

- 1 2 Millis R. L. (1978). “Photoelectric photometry of JV”. Icarus. 33 (2): 319—321. Bibcode:1978Icar...33..319M. DOI:10.1016/0019-1035(78)90151-3.

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ververka J., Thomas P., Davies M. E., Morrison D. (September 1981). “Amalthea: Voyager imaging results”. Journal of Geophysical Research. 86 (A10): 8675—8682. Bibcode:1981JGR....86.8675V. DOI:10.1029/JA086iA10p08675. Используется устаревший параметр

|month=(справка) - 1 2 3 Simonelli D. P. (1983). “Amalthea: Implications of the temperature observed by Voyager”. Icarus. 54 (3): 524—538. Bibcode:1983Icar...54..524S. DOI:10.1016/0019-1035(83)90244-0.

- 1 2 Рассчитано по формуле где — угловой диаметр Юпитера, — его линейный радиус, — радиус орбиты Амальтеи.

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Burns J. A., Simonelli D. P., Showalter M. R., Hamilton D. P., Porco C. D., Esposito L. W., Throop H. 11. Jupiter’s Ring-Moon System // Jupiter: The Planet, Satellites and Magnetosphere / F. Bagenal, T. E. Dowling, W. B. McKinnon. — Cambridge University Press, 2004. — P. 241–262. — 719 p. — ISBN 9780521818087. — .

- 1 2 3 Уральская В. С. Кольца Юпитера. ГАИШ, МГУ. Проверено 17 октября 2014. Архивировано 12 октября 2014 года.

- 1 2 Planet and Satellite Names and Discoverers (англ.). Gazetteer of Planetary Nomenclature. International Astronomical Union (IAU) Working Group for Planetary System Nomenclature (WGPSN). Проверено 17 октября 2014. Архивировано 21 августа 2014 года.

- ↑ Barnard E. E. (1892). “Discovery and observations of a fifth satellite to Jupiter”. Astronomical Journal. 12 (275): 81—85. Bibcode:1892AJ.....12...81B. DOI:10.1086/101715.

- ↑ Wesemael F., Del Duchetto K., Racine R. (May 2011). “From J. Winthrop, Jr. to E.E. Barnard: The Arduous Path to the First Sighting of Amalthea”. Journal for the History of Astronomy. 42 (2): 125—139. Bibcode:2011JHA....42..125W. Используется устаревший параметр

|month=(справка) - 1 2 3 Bakich M. E. The Cambridge Planetary Handbook. — Cambridge University Press, 2000. — P. 220–221. — 336 p. — ISBN 9780521632805.

- 1 2 Barnard E. E. (1894). “Micrometrical observations of the fifth satellite of Jupiter during the opposition of 1893, with measures of diameters of Jupiter, 1892-4”. Astronomical Journal. 14 (325): 97—104. Bibcode:1894AJ.....14...97B. DOI:10.1086/102091.

- 1 2 Blunck J. Solar System Moons: Discovery and Mythology. — Springer, 2010. — P. 9–15. — ISBN 978-3-540-68852-5. — DOI:10.1007/978-3-540-68853-2.

- 1 2 3 Barnard E. E. (1893). “Jupiter's fifth satellite”. Popular Astronomy. Goodsell Observatory of Carleton College, Northfield, Minnesota. 1: 76—82.

- ↑ Flammarion C. (1893). “Le Noveau Satellite de Jupiter”. L'Astronomie. 12 (3): 91—94. Bibcode:1893LAstr..12...91G.

- ↑ Schmadel, Lutz D. Dictionary of Minor Planet Names. — Sixth Revised and Enlarged Edition. — Heidelberg, N. Y., Dordrecht, L.: Springer, 2012. — P. 23. — ISBN 978-3-642-29717-5.

- ↑ Flammarion C., Kowal C., Blunck J. Satellites of Jupiter (англ.). International Astronomical Union Circular 2846. Central Bureau for Astronomical Telegrams (7 October 1975). Проверено 17 октября 2014. Архивировано 22 февраля 2014 года. ()

- ↑ Categories for Naming Features on Planets and Satellites (англ.). Gazetteer of Planetary Nomenclature. International Astronomical Union (IAU) Working Group for Planetary System Nomenclature (WGPSN). Проверено 17 октября 2014. Архивировано 9 августа 2014 года.

- 1 2 Amalthea: Nomenclature Search Results (англ.). Gazetteer of Planetary Nomenclature. International Astronomical Union (IAU) Working Group for Planetary System Nomenclature (WGPSN). Проверено 17 октября 2014. Архивировано 9 октября 2014 года.

- ↑ Proctor A. L., Hamilton D. P., Rauch K. P. (2001). “An Explanation for the High Inclinations of Thebe and Amalthea”. Bulletin of the American Astronomical Society. 33: 1403. Bibcode:2001AAS...199.6305P.

- ↑ Moore P., Rees R. Patrick Moore's Data Book of Astronomy. — Cambridge University Press, 2011. — P. 189. — 576 p. — ISBN 9781139495226.

- ↑ Jeff Hecht. Jupiter's innermost moon just a pile of rubble (англ.). New Scientist (26 May 2005). Проверено 17 октября 2014. Архивировано 16 октября 2014 года.

- 1 2 3 4 5 Takato N., Bus S. J., Terada H., Pyo T.-S., Kobayashi N. (2004). “Detection of a Deep 3-µm Absorption Feature in the Spectrum of Amalthea (JV)”. Science. 306 (5705): 2224—2227. Bibcode:2004Sci...306.2224T. DOI:10.1126/science.1105427. (Supporting online materials)

- 1 2 3 Wells E. N., Flynn B., Gradie J., Johnson R., Pascu D., Stern A., Thomas P., Zellner B. (1996). “Spectrophotometry of Amalthea and Thebe”. Bulletin of the Astronomical Society. 28 (3): 1071. Bibcode:1996BAAS...28.1071W.

- 1 2 Burns J. A., Showalter M. R., Hamilton D. P., Nicholson P. D., de Pater I., Ockert-Bell M. E., Thomas P. C. (May 1999). “The Formation of Jupiter's Faint Rings”. Science. 284 (5417): 1146—1150. Bibcode:1999Sci...284.1146B. DOI:10.1126/science.284.5417.1146. Используется устаревший параметр

|month=(справка) - 1 2 Kulyk I., Jockers K. (2004). “Ground-based photometric observations of Jupiter's inner satellites Thebe, Amalthea, and Metis at small phase angles”. Icarus. 170 (1): 24—34. Bibcode:2004Icar..170...24K. DOI:10.1016/j.icarus.2004.03.008.

- 1 2 Tholen D. J., Tejfel V. G., Cox A. N. Chapter 12. Planets and Satellites // Allen's Astrophysical Quantities / Arthur N. Cox. — 4th ed. — Springer Science & Business Media, 2000. — P. 299, 303–307. — 719 p. — ISBN 9780387987460. — .

- ↑ Anonymous (16 March 1978). “Faint but red is Amalthea”. New Scientist. 77 (1094): 729.

- ↑ Gradie J., Thomas P., Veverka J. (1980). “The Surface Composition of Amalthea”. Icarus. 44 (2): 373—387. Bibcode:1980Icar...44..373G. DOI:10.1016/0019-1035(80)90032-9.

- ↑ Ockert-Bell M. E., Burns J. A., Daubar I. J., Thomas P. C., Veverka J., Belton M. J. S., Klaasen K. P. (April 1999). “The Structure of Jupiter's Ring System as Revealed by the Galileo Imaging Experiment”. Icarus. 138 (2): 188—213. Bibcode:1999Icar..138..188O. DOI:10.1006/icar.1998.6072. Используется устаревший параметр

|month=(справка) - 1 2 3 Fieseler P. D., Adams O. W., Vandermey N., Theilig E. E., Schimmels K. A., Lewis G. D., Ardalan S. M., Alexander C. J. (2004). “The Galileo star scanner observations at Amalthea”. Icarus. 169 (2): 390—401. Bibcode:2004Icar..169..390F. DOI:10.1016/j.icarus.2004.01.012.

- ↑ Showalter M. R., Cheng A. F., Weaver H. A., Stern S. A., Spencer J. R., Throop H., Birath E. M., Rose D., Moore J. M. (2007). “Clumps and Temporal Changes in the Jovian Ring System as Viewed by New Horizons”. Bulletin of the American Astronomical Society. 39: 438. Bibcode:2007DPS....39.1507S.

- ↑ Fieseler P. D., Ardalan S. M. Objects near Jupiter V (Amalthea) (англ.). International Astronomical Union Circular 8107. Central Bureau for Astronomical Telegrams (4 April 2003). Проверено 17 октября 2014. Архивировано 2 марта 2014 года. ()

- 1 2 Emily Lakdawalla. A serendipitous observation of tiny rocks in Jupiter's orbit by Galileo (англ.). The Planetary Society (17 May 2013). Проверено 17 октября 2014. Архивировано 14 октября 2014 года.

- ↑ Another Find for Galileo (англ.). Jet Propulsion Laboratory (9 April 2003). Проверено 17 октября 2014. Архивировано 4 ноября 2004 года.

- 1 2 Smith, B. A.; Soderblom, L. A.; Beebe, R.; Boyce, J.; Briggs, G.; Carr, M.; Collins, S. A.; Johnson, T. V.; Cook, A. F., II; Danielson, G. E.; Morrison, D. (November 1979). “The Galilean Satellites and Jupiter: Voyager 2 Imaging Science Results”. Science. 206 (4421): 927—950. Bibcode:1979Sci...206..927S. DOI:10.1126/science.206.4421.927. Используется устаревший параметр

|month=(справка) - ↑ Daniel Muller. Missions to Amalthea. Архивировано 3 марта 2011 года.

- ↑ По данным NASA Planetary Data System

- ↑ Stooke P. J. (February 1992). “A model and map of Amalthea”. Earth, Moon, and Planets. 56 (2): 123—139. Bibcode:1992EM&P...56..123S. DOI:10.1007/BF00056353. Используется устаревший параметр

|month=(справка) - ↑ PIA01072: Galileo's First Image of Amalthea (англ.). NASA photojournal (18 November 1997). Проверено 17 октября 2014. Архивировано 13 октября 2014 года.

- ↑ Hamilton D. P., Krüger H. (2008). “The sculpting of Jupiter's gossamer rings by its shadow” (PDF). Nature. 453 (7191): 72—75. Bibcode:2008Natur.453...72H. DOI:10.1038/nature06886. PMID 18451856. Архивировано из оригинала (PDF) 2014-10-14.

- ↑ Бороненко Т. С. Постньютоновские орбитальные эффекты в движении близких спутников Юпитера // Вестник Томского государственного педагогического университета. — 2012. — № 7. — С. 70–75.

- ↑ Vachier F., Arlot J. E., Thuillot W. (2002). “Mutual phenomena involving J5 Amalthea in 2002-2003”. Astronomy and Astrophysics. 394: L19—L21. Bibcode:2002A&A...394L..19V. DOI:10.1051/0004-6361:20021329.

- ↑ Christou A. A., Lewis F., Roche P., Hidas M. G., Brown T. M. (2010). “Observational detection of eclipses of J5 Amalthea by the Galilean satellites”. Astronomy and Astrophysics. 522. arXiv:1104.0042. Bibcode:2010A&A...522A...6C. DOI:10.1051/0004-6361/201014822.

Ссылки

- Amalthea. Jupiter V (англ.). Views of the Solar System. Проверено 17 октября 2014. Архивировано 12 августа 2014 года.

- Amalthea: Overview (англ.). NASA: Solar System Exploration. Проверено 17 октября 2014. Архивировано 9 октября 2014 года.

- Amalthea (англ.). NASA photojournal. Проверено 17 октября 2014. Архивировано 31 декабря 2012 года.

- Amalthea (англ.). Gazetteer of Planetary Nomenclature. International Astronomical Union. Проверено 17 октября 2014. Архивировано 27 августа 2014 года.

- Amalthea (англ.). Encyclopædia Britannica. Проверено 17 октября 2014. Архивировано 17 октября 2014 года.

- Armstrong T. et al. Results from the Galileo Energetic Particle Detector During the Amalthea Encounter of November 5th, 2002. galileo.ftecs.com (9 декабря 2003). Проверено 17 октября 2014. Архивировано 17 октября 2014 года.

- Амальтея загадала новую загадку. cnews.ru. Проверено 17 октября 2014. Архивировано 17 апреля 2013 года.

Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".

Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.

Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .